Majalah "Arti" Tutup Usia

oleh Kuss Indarto

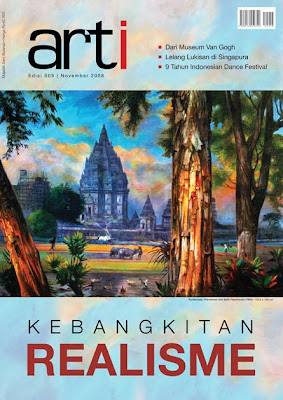

KABAR tak sedap datang dari media seni. Arti, majalah seni yang kali pertama terbit pada Juni 2008 lalu, akhirnya “jatuh tersungkur” dan berhenti terbit. Setelah terbit selama hampir 3 tahun mengiringi perkembangan dan dinamika seni Indonesia, terutama seni rupa, ternyata Arti masih banyak menghadapi persoalan, baik di ranah internal ataupun eksternal. Berikut ini wawancara singkat Indonesia Art News dengan Doddi Ahmad Fauzie, salah seorang motor penting majalah Arti. Doddi terlibat aktif dalam menggagas kemunculan media ini, bahkan sejak majalah Arti masih bernama Koktail yang menjadi sisipan mingguan di harian Jurnal Nasional, Jakarta. Selama ikut mengelola Arti, posisi sosok Doddi banyak hilir mudik antara bagian redaksional dan manajemen. Berikut hasil wawancara itu:

Apa sih penyebab paling elementer hingga Arti harus ditutup?

Penyebab paling elementer, sejak saya ditarik dari marketing Arti, tepat setelah peringatan ultah Arti yang pertama, kondisi Arti menurun karena ditangani oleh manajer marketing yang tidak bisa menghayati kehidupan kesenian. Akibatnya, ia enggan datang ke pembukaan pameran seni rupa misalnya, apalagi memimpin kawan-kawan buka lapak di pembukaan pameran atau di acara kesenian lainnya. penurunan promosi langsung ini berdampak pada kepercayaan pengiklan. Inti soal dari ini adalah mis-management, sebab prinsip manajemen di mana-mana bunyinya sama: bila suatu urusan tidak ditangani oleh ahlinya, maka tunggulah keruntuhannya. Penutupan Arti adalah karena mis-management itu, baik di marketing maupun di redaksinya.

Adakah data dan angka (data penjualan, tiras, iklan, dan lain-lain) yang bisa menjadi indikasi bagi Arti (atau publik) yang kemudian bisa menjadi alasan kenapa Arti harus tutup?

Dulu, hingga ultah Arti yang pertama, tiras Arti rata-rata antara 2.500-3.000 eksemplar. Pengiklan semakin membaik, dan merebut kue iklan yang biasanya dipasang di majalah seni rupa Visual Arts. Pelanggan sudah hampir sampai ke angka 500, dan bulk order (pembelian dalam jumlah banyak), seringkali terjadi antara 50-500 eksemplar. Ketika saya dipanggil kembali untuk menangani marketing Arti, kondisinya sudah jatuh, pelanggan jatuh, pengiklan juga jatuh, dan promosinya padam. Ketika saya melakukan ulang promosi, misalnya melalui diskusi Indonesia Art Fair 2011, ada titik terang, bahkan dari Bali, ada developer yang mau kerjasama, langganan 500 eksemplar tiap bulan mulai Januari 2011, dan kompensasinya ia mendapatkan 10 halaman tiap edisi. Dari Kementerian Budaya dan Pariwisata juga sudah ada komitmen untuk pasang iklan booking seperti terjadi waktu awal Arti, di mana Kemenbudpar pasang iklan museum tiap edisi. Tapi sebelum 2011 terjadi, tanpa diajak diskusi, dan saat itu tim marketing sedang di Bali, ternyata edisi Desember 2010, Arti tidak dicetak. Saya tidak tahu asalan paling konkret selain keuangan.

Kalau dana menjadi problem utama, apakah posisi Arti yang berada di bawah manajemen harian Jurnal Nasional (Jurnas) yang juga (menurut banyak sumber) didanai oleh Partai Demokrat (sebagai partai penguasa) tidak bisa mengatasi hal ini?

Sebetulanya Jurnas tidak didanai oleh Partai Demokrat, tapi oleh perorangan, salah satunya orang Sampoerna (dulu sih Soenarjo Sampoerna, salah satu pemilik perusahaan rokok PT Sampoerna). Justru karena tidak mau menggandeng Partai Demokrat, Jurnas malah terengah-engah. Soal keuangan saya tidak tahu persis. Yang jelas, begitu menutup Majalah Arti dan Majalah Eksplo (keduanya satu grup dgn Jurnas), Jurnas malah bikin sisipan 16 halaman dari hari Senin-Sabtu yang ongkos cetaknya dalam sebulan, 100% lebih mahal dari ongkos cetak Arti + Eksplo dalam sebulan. Selain bikin sisipan 16 halaman di Jurnas, juga menerbitkan koran Jurnal Medan yang tentu membutuhkan biaya untuk cetak, karyawan, dan operasional. Jadi sepertinya bukan masalah dana yang paling elementer, walaupun alasan manajemen Jurnas mengatakan, soal dana menjadi alasan penutupan Arti.

Dari aspek strategi jurnalisme, benarkah kelemahan Arti ada pada personal redaksinya yang diduga hanya bisa membuat reportase 5W+1H (what, who, why, where, when + how) tapi kurang paham cukup dalam “jerohan” dunia seni rupa?

Dari aspek jurnalistik dan redaksional, saya kira anda bisa menilai seperti apa content Arti. Saya dalam posisi marketing, dan di redaksi bukan penentu kebijakan yang utama. Sebagai orang lapangan, saya sering berbeda pendapat dalam soal kontent redaksi. Bahkan pernah juga sampai ada gebrak meja. Kalau Arti hanya dilihat dari sisi seni rupa saja, saya ajukan pertanyaan, siapa orang redaksi Arti yang anda kenal sebelum arti ada? Kan kalau kau kenal aku, jauh sebelum ada Arti. Juga keengganan mendengarkan suara-suara publik, atau malah enggan melakukan riset dan observasi pasar, ikut menentukan menjadi seperti itulah content Arti yang terakhir.

Di balik penutupan Arti ini, apakah pihak manajemen tengah mempersiapkan format dan disain besar baru bagi keberadaan sebuah media seni rupa baru pengganti Arti?

Saya tidak tahu persis. Tapi sepertinya tidak ada. Dingin-dingin saja, sebab industri pers seperti Kompas misalnya, berapa persen sih karyawan Kompas yang benar-benar peduli "kesenian"? Juga, setelah aku dan Deddy Paw hengkang dari Media Indonesia (sekarang Deddy menjadi perupa), Anda bisa lihat wajah kebudayaan di MI, menurun atau lebih maju dibandingkan ketika kami mengelola?

Lepas dari soal penutupan Arti, menurut Anda, apa sih sebenarnya media yang cocok bagi medan seni rupa di Indonesia yang relatif dinamis seperti saat ini?

Semua media pada dasarnya cocok untuk seni rupa. Soalnya adalah, bahwa bisnis media cetak memang trend-nya menurun. Kompas, Majalah Tempo, dan lain-lain, megap-megap dengan ongkos cetak, karena harga kertas akan terus naik. Tahun 2020-an, Amerika Serikat sudah merancang undang-undang pers, hanya membolehkan 4 media cetak saja yang terbit, yaitu 3 koran dan 1 majalah. Mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang era konvergensi di dunia maya, sepertinya internet akan lebih efisien untuk media massa bidang apapun.

Dari aspek content (muatan, isi), menurut pengalaman Anda, apa yang mendesak dibutuhkan bagi para seniman?

Informasi-informasi yang memberikan harapan dan benar-benar memberikan pengetahuan, dan informasi seperti itu selalu tertutup. Wartawan harus mau melakukan investigasi dan menghabiskan waktu bersama narasumber. Sekarang ini, semakin banyak wartawan baru yang pandai copy paste dari internet, dan ini adalah awal dari kehancuran. Padahal, seringan apapun informasi dari lapangan, jauh lebih dibutuhkan publik. Kalau hanya copy paste, kenapa pula harus beli koran Kompas? Baca saja detik.com lebih murah dan informasinya lebih berjubel, bisa diakses di mana saja dan kapan saja, termasuk lewat HP. Kekuatan wartawan ada dua sebenarnya, pengamatan langsung dengan menggunakan panca indera dan wawancara. Data sekunder dari hasil riset hanyalah pelengkap, bukan yang premier. Tapi kalau wartawan hanya pandai copypaste, yang disodorkan jadinya data sekunder yang bisa dicari di Prof. Dr. Mohammad Google. Betul kan?

Pada HUT pertama, Arti memberi award bagi almarhum Sanento Yuliman dengan (antara lain) memberi uang tunai sebesar Rp 50 juta. Ini luar biasa. Apa makna pemberian bagi Sanento yang adalah kritikus seni rupa itu? Apakah seni rupa kini tidak apresiatif pada hal yang kritis-konstruktif?

Pada ultah kedua Arti, saya merancang pemberian hadiah untuk para penulis yang masih hidup, tapi sayang begitu ultah pertama selesai, posisi saya digeser, dan tidak ada yang meneruskan visi serta misi seperti itu. Makna pemberian penghargaan kepada penulis (terutama kritikus), tentu saja untuk mengukuhkan bahwa dunia apapun membutuhkan kritik yang konstruktif. Ketika kritikus macam Anda yang dulu rajin nulis di media, sudah mulai jadi kurator (yang makanya bagiku kurator itu cenderung sebagai promotor), maka kritik kesenian jadi tumpul. Ketika kritik tumpul, kesenian jadi liberalis, dalam berbagai aspek dan bidangnya. Terutama dalam marketing-nya.

Setelah Arti tutup, majalah seni rupa yang masih bertahan adalah Visual Arts. Apakah media yang tunggal keberadaannya itu akan berpotensi menjadi dominan dalam mengelola isu, atau akan merangkul pasar yang selama ini dibidik Arti, atau sama saja: akan segera tutup karena persoalan yang sama?

Saya tidak tahu akan seperti apa Visual Arts, semoga terus bertahan dan makin maju. Saya ingat, ketika arti pertama terbit bulan Mei 2008, iklan di Visual Arts mencapai 75 halaman dan jadi mirip katalog. Tapi kira-kira awal 2010, iklan di Visual Arts tinggal 25 halaman karena sebagian lari ke Arti, termasuk pembaca dan pelanggannya. Mengapa ini terjadi, tentu karena strategi Arti yang progresif dan langsung mendatangi rumah-rumah seniman, kurator, galeri, bahkan kami melakukan roadshow, dan aku tidak memiliki prinsip high art atau low art. Toh yang dulu dianggap poster, di era kontemporer bisa diakomodasi sebagai lukisian. Dengan semangat kontemporer itu Arti menjelajah ke berbagai kantong kesenian dengan semangat, kesenian adalah untuk semua kalangan, walau kenyataannya ada sedikit kalangan eksklusif.

Visual Arts ditutup atau tidak, tentu bergantung kepada pemodalnya. Kalau nomor uangnya tidak berseri, kiranya Visual Arts akan bertahan dalam keadaan apapun. Bahwa dunia kesenian (dalam pengertian modern dibagi ke seni sastra, teater, tari, musik, rupa, film seperti yang diakomodasi oleh dewan kesenian dalam bentuk komite-komite) yang bisa swadaya itu seni rupa, ada benarnya di suatu saat dan kondisi, yaitu ketika terjadi booming lukisan. Tapi booming sama seperti gunung Merapi, ada saatnya ledakannya menghebohkan dunia, tapi pada saat lain, nampak adem-ayem. Bahkan kini, balai lelang sebagai tempat menggoreng lukisan, mengalami titik surut, lukisan yang biasa terjual di galeri mencapai Rp 50 juta, di balai lelang hanya laku Rp 15 juta, bahkan kadang tak laku.

Terakhir, apa sih hal yang paling mengenaskan selama Anda mengelola majalah seni rupa semacam Arti?

Hal paling mengenaskan adalah kenyataan bahwa sejak awal aku merasa sendirian membawa majalah Arti ke wilayah seni rupa. Kemudian, baru kemudian, personel Arti (marketing maupun redaksi), dikenal oleh publik. Saya pindah haluan dari redaksi ke marketing, juga karena perasaan yang kenas itu. Lebih parah dari itu, bahwa induknya Arti, Jurnal Nasional, baru berhasil menyandang nasional dari segi nama, yaitu koran Jurnal Nasional yang alhamdulillah sudah mulai beredar di tiga provinsi, yaitu Jakarta, Banten (Tangerang maksudnya), dan Jawa Barat (Bekasi maksudnya). ***