Komik: Berburu Makna Lewat Rupa

Oleh Kuss Indarto

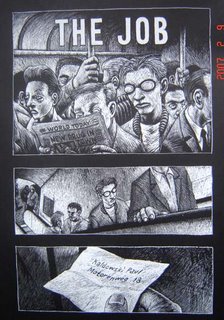

Oleh Kuss Indarto(Ini tulisan jadul yang kutulis sekitar 5-6 tahun lalu, untuk keperluan workshop komik di depan anak2 pengelola pers kampus di Yogya. Bahannya banyak aku ambil dari bukunya Scott McCloud yang kufotokopi dari seorang teman. Belakangan buku itu sudah diterjemahkan oleh KPG (grupnya Kompas) Jakarta. Foto di samping adalah petilan komik karya Thomas Ott yang kucomot dari kompilasi komik indie Jerman, oleh2 dari temenku, Claudia Ruppert, yang waktu itu bikin riset tentang pers di harian Bernas tempatku kerja dulu. Entah dimana dia sekarang).

PENGERTIAN paling elementer dari komik, seperti yang diistilahkan oleh pakar komik Amerika Will Eisner dalam bukunya Comics and Sequential Art, adalah seni gambar berturutan (the sequential visual art). Pengertian ini relatif “aman’ untuk diterapkan dibanding memberi definisi lebih detail dan kompleks yang justru memenjarakan kompleksitas komik itu sendiri. Karena pada perkembangannya komik telah berdiri tidak sebatas sebagai sebuah karya seni terap (applied art) tetapi juga menjadi karya seni rupa murni (fine art).

Pada titik ini definisi yag mencoba menjelaskan komik malah berubah fungsi menjadi sangkar yang mempersempit keluasan hasil proses kreatif komik tersebut. Ini tak beda jauh dengan induk komik, yakni dunia seni rupa (kontemporer) yang progresivitas perkembangannya sudah jauh meninggalkan definisi dan kritik seni rupa sendiri.

Di samping menjadi sebuah karya kreatif yang mengeksplorasi gambar/visual sebagai alat ucapnya, komik juga mengedapnkan elemen interpretasi apresiannya. Elemen komunikasi ini penting dan relatif acap terasa pada komik dibanding karya lukisan pada umumnya. Ini untuk memberi sedikit nilai beda bahwa komik merupakan karya terap yang difungsikan secara kolektif sementara lukisan adalah karya ekspresi personal yang relatif sering berfungsi secara pribadi.

Elemen komunikasi dalam komik itu dapat dilacak tampilannya yang memberi pendekatan substansi lewat gambar yang relatif tegas dan teks sebagai instrumen penjelas dari narasi yang dibangunnya. Sinergi antar tiga hal itu, gambar, teks, dan narasi, saling menganyam satu sama lain.

Upaya sederhana yang dapat memberi alasan akan kuatnya komik sebagai karya yang relatif komunikatif pernah disistematisasikan proses kreatifnya oleh kritisi dan komikus Scott McCloud dalam Understanding Comics: The Invisible Art (1993). Sistematika ini memakai semacam analogi buah apel yang dibelah seperempat bagian, membujur dari atas ke bawah. Dari sana terpampang 6 (enam) lapisan yang berurutan, dimulai dari lapisan inti atau paling dalam.

Lapisan pertama adalah gagasan dan tujuan (idea and purpose). Bagian ini adalah fondasi utama yang akan menentukan bangunan secara keseluruhan. Maka ini digagas perihal konsep, filosofi, moral cerita dan semacamnya.

Kedua, bentuk (form). Fase ini sudah masuk proses pengartikulasian konsep menuju bahasa visual. Bentuk-bentuk visual yang beragam variasinya akan dipertimbangkan pada proses ini.

Ketiga, idiom. Pada tahap ini prose side dan kosep bentuk lebih diberi tekanan dan dieksplorasi. Perbendaharaan gaya visual, pengayaan kreator dalam menerjemahkan konsep cerita yang diidealisasikan dapat komunikatif dan menarik perhatian apresiannya.

Kelima, karya (craft). Komik yang dalam subyektivitas kreator sudah jadi/tuntas adalah kombinasi dari kemampuan bekerja, menerapkan ketrampilan, keluasan wawasan, kepiawaian berimprovisasi dan semacamnya. Dan itu diidealkan dibarengi dengan obyektivitas kolektif antara kreator dengan apresian agar gagasan bisa lebih luas disosialkan.

Maka perlu tahap berikutnya, keenam, yakni tampilan karya (surface). Fase pamungkas dari kesempurnaan proses kreatif ini adalah yang berhubungan dengan aspek pertama yang akan disentuh oleh mata dan cita rasa apresian, yakni tampilan dari luar produk komik untuk membentuk citra (image).

Keenam lapisan/langkah di atas mengisyaratkan beberapa persoalan/hal. Pertama, karya komik bukanlah karya personal yang sangat kuat mengenggam subyektivitas. Ini membedakan dari karya seni lukis atau karya seni lainnya meski sama-sama berbahasa visual sebagai bentuk ungkapnya.

Kedua, pentingnya proses pencarian idiom ada komik menggiring pemahaman kita bahwa kesederhanaan gambar yang komunikatif jauh lebih penting dibandingkan kekomplitan gambar tetapi tidak mampu merepresentasikan narasi yang tengah dibangun. Dengan kalimat lain, bahas gambar yang realistik lebih kalah efektif dibandingkan gambar simbolik namun komunikatif, bahkan jauh bila dibandingkan dengan bentuk visual yang ikonik (iconic).

Ketiga, bahasa gambar komik, lewat hasil penerjemah atas konsep/ide cerita, mampu memberi bahasa baru yang tak kalah komprehensifnya dibanding bahasa tulis atau bahasa verbal, tentu dengan segala kelemahan dan kekuatannya. Bahkan dalam pengertian yang lebih jauh – dengan meminjam adagium ‘nabi” ilmu komunikasi Marshall McLuhan bahwa “medium adalah pesan” (medium is massage) – maka panel-panel komik bisa dijadikan medium untuk membahasakan opini, sikap, pernyataan atau policy pihak tertentu dengan tetap mengenakan apologi seni.

Lalu, mengapa pendekatan lewat gambar bisa menjadi kekuatan bagi komik untuk mendukung konsep atau gagasan cerita?

Pertanyaan sederhana yang amat sulit mencari titik jawabnya ini lagi-lagi membawa pemahaman kita tentang karya seni (rupa) – menurut Aristoteles – sebagai bentuk peniruan alam (mimesis). Peniruan atas realitas alam yang ditangkap secara optis melalui bahasa gambar ini pada awalnya hanyalah sebuah abstraksi. Dalam tahap ini, secara kolektif produk visual yang dihasilkan masih sangat sederhana, baik berujud visualisasi yang ikonik maupun simbolik. Pemahaman yang mampu dibangun untuk menginterpretasikan produk visual pada tahap ini adalah adanya konvensi. Konvensi itu sendiri dapat dibangun oleh komunitas/masyarakat tertentu yang dapat dipahami secara kolektif dengan mengindahkan konteks-konteks tertentu.

Sementara tahap paling purna dari kemampuan manusia untuk meniru alam – dalam konteks seni rupa paling realistik – adalah wujud visual yang imitatif. Ini bisa ditemukan pada karya lukis, patung, atau pun fotografi.

Dan kemampuan untuk membuat representasi alam antara tahap yang sederhana (abstraksi) dengan tahap yang paripurna (realita) justru banyak alternatif kemungkinan yang dapat diterjemahkan, yakni dengan melakukan modifikasi. Praktik visual yang dapat dilakukan pada titik ini bisa menghasilkan karya-karya yang semi-realistik dengan segala variannya yang deformatif, distortif, stilisasi, dan sebagainya dengan tetap tidak meninggalkan (kaidah) konvensi dan masih kuatnya daya representasi.

Di sinilah karya komik menempatkan dirinya bersam-sama karya kartun, karikatur dan karya seni rupa (kontemporer) lainnya. Lebih spesifik lagi, karya komik yang sering dikreasi dengan medium gambar tangan (drawing) relatif memiliki kemampuan yang lebih efektif untuk dapat dikomunikasikan kepada apresiannya. Hal ini dimungkinkan karena gambar tangan mempunyai keluasaan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menggubah bentuk-bentuk asli ke dalam bentuk yang baru menuntut keinginan kreator/komikus scera bebas tanpa diikat oleh keharusan berhadapan langsung dengan obyek visual seperti yang terjadi pada proses fotografi, misanya. Tetapi keleluasaan ini tentu saja tergantung pada skill kreator/komikus, terutama menyangkut sensitivitas-visual atas bentuk-bentuk, sensibilitas-naluri atas fenomena-fenomena yang bermuara pada kemahiran tangan juga naluri dalam menuangkan ide ke perwujudan yang sesuai dengan tujuan informasi visualnya.

Kekuatan gambar – lagi-lagi dibanding dengan fotografi – adalah pada garis-garis imajinatif yang seakan-akan menandai setiap fenomena bentuk. Atas pertimbangan tersebut maka daya dukung gambar tangan dalam menyajikan informasi visual gambar tangan terletak pada cara menyampaikan persoalan yang bertumpu pada bagaimana “memainkan: garis dengan penuh improvisasi secara tepat, sehingga dapat menghasilkan gambar yang komunikatif. Sementara elemen lain seperti warna, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari peran garis. Hubungan antara warna yang satu dengan yang lainnya secara imajiner terdapat garis yang tak terlepas dari bagaimana mata (dan rasio tentu saja) untuk berusaha mempermudah proses pemahaman terhadap bentuk.

Pendeknya, lewat gambar – sesuai dengan karakteristik yang telah dipaparkan di atas – efek visual yang bisa terjadi pada apresian banyak diwarnai oleh kualitas kecakapan kreator dalam menggaris, membentuk, mengungkapkan informasi dan narasi sesuai kebutuhan. Gambar tangan berupa garis-garis sederhana yang membentuk obyek tertentu akan mengajak apresian berpikir untuk menangkap arti bentuik visual tersebut hingga dapat dipahami (karena mempunyai referensi tentang bentuk visual tersebut). Melalui garis-garis kontras dan tegas suatu bentuk akan lebih mudah dan jelas dimengerti (ini menyangkut efek kognitif) daripada terkesan terbayang-bayang atau bernuansa. Hal seperti itu berpengaruh terhadap kecepatan penangkapan arti bentuk visual tersebut (dalam proses resepsi/menyerap gambar).

Karya komik sebagai produk seni rupa – dan tentu produk budaya – tak pelak lagi mengandalkan aspek gambar ini sebagai senjata untuk mengomunikasikan substansi narasinya. Tiada lain. ***

Comments