Neng-Nang

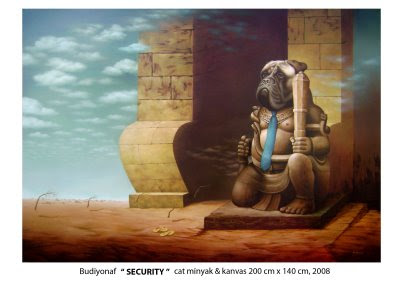

(Catatan ini termuat dalam katalog pameran tunggal Budi Yonaf, Neng-Nang, 2-9 Desember 2008, di Bentara Budaya Yogyakarta)

Oleh Kuss Indarto

Jagad seni rupa, tak ayal lagi, seperti jagad mode. Dan memang, seni rupa adalah juga mode itu sendiri. Selalu saja ada siklus untuk menampilkan hal yang penuh kebaruan sebagai tuntutan serta standar utama yang tak terelakkan.

Seperti yang sempat merebak (kurang lebih) dalam lima tahun terakhir setelah beberapa galeri di Indonesia memberi ruang gerak yang besar bagi seniman China untuk mengeksposisikan karyanya di sini. Mulai dari Yue Minjun, Fang Lijun, Zhou Chunya, Wang Guangyi, dan lainnya. Seperti ada gaya-ucap utama beserta arus kuat yang menyelinap dengan deras pada sebagian bentang kanvas para perupa di Indonesia. Setidaknya ini bisa terlacak dalam berbagai perhelatan pameran dan terpacak pada beragam buku lelang seni rupa yang kinclong dengan ketebalannya yang melebihi buku telepon kota Jakarta.

Publik dengan mudah bisa melihat gelagat yang bisa ditangkap pada aspek visual atas karya-karya seniman Indonesia sekarang ini, yakni rentetan karya yang memiliki keterkaitan cukup melekat dengan kecenderungan artistik karya-karya para perupa China kontemporer yang menghambur di sini beberapa tahun terakhir. Aspek visual yang menonjol adalah, pertama, menguatnya karya-karya yang mengedepankan basis realisme yang kuat, rinci, halus, dengan penggarapan yang cermat dan serius. Penggarapan dengan kepekaan teknis virtuoso ala seniman jaman Renaisans dulu, dewasa ini banyak merebak dan ditekuni oleh banyak seniman di sini. Kedua, kuatnya aspek simplisitas atau kesederhanaan visual dengan menyingkirkan pola dan bentuk visual yang ornamentik atau penuh “hiasan”. Pada umumnya subyek visual terlihat tunggal sebagai pokok soal utama (subject matter) dengan berusaha memberi penekanan pada tema juga gagasan yang kuat.

Modus kreatif seperti ini banyak menghinggapi seniman kita. Sebagai amsal, bisa kita simak seniman F. Sigit Santoso. Pada pameran tunggalnya di Edwin Gallery pada Agustus-September 2003 yang bertajuk plesetan Painthink, saya kira, menjadi titik balik penting dalam melihat pergeseran alur kreatifnya. Rentetan karya yang terpajang waktu itu seperti sebuah alur metamorfosa dari karya yang naratif dengan pendekatan visual surealistik menuju karya-karya cynical realism (realisme sinis) yang penuh simplisitas secara visual namun kuat dan bernas dunia gagasannya. Terlebih bila menyimak karya-karyanya yang terakhir, kesan tersebut kian menguat. Barangkali kecenderungan ini disadari Sigit sebagai bagian dari keterpengaruhan dirinya oleh karya kontempoter China, untuk kemudian menempatkannya sebagai bagian dari strategi dan siasat kreatifnya. Dengan ditunjang oleh kemampuan teknis yang sangat memadai, bagi Sigit, pencapaian visual ala “kontemporer China” bukanlah masalah besar. Lebih praktis dan lebih substantif pada pola dan capaian kerjanya. Kini problem ide yang harus terus diasah agar karyanya lebih tajam dan mendunia.

Kecenderungan serupa juga dialami oleh Budi “Swiss” Kustarto yang semakin fokus memotret gambaran (citra) dirinya. Atau juga Nurkholis yang kira-kira dalam empat tahun terakhir ini praktis telah “menghentikan” modus kreatifnya yang mengedepankan teknik body printing. Karya-karyanya terakhir merupakan karya dengan pendekatan realisme yang kuat dan dengan penyederhanan bentuk yang ektsrim, terutama bila dibandingkan dengan karya sebelumnya yang selalu riuh dalam tiap kanvasnya. Dan masih banyak contoh karya seniman lain.

Saya tak hendak mengatakan bahwa fenomena dalam dunia kreatif seni rupa ini dalam kerangka untuk membuat justifikasi hitam-putih sebagai baik-buruk dan semacamnya. Namun sebagai sebuah fakta sosial, realitas semacam ini bisa dicatat tebal-tebal bahwa kemungkinan pergeseran kreatif yang bertumpu pada pemiripan, pengekoran atau bahkan dalam kerangka yang sarkastik seperti epigonisme jelas telah menjadi lanskap keseharian yang mudah ditemui. Time will tell. Waktu pasti akan menguji pilihan-pilihan tersebut. Dan fenomena itupun membawa banyak implikasi di dalamnya, yang antara lain telah menempatkan tidak sedikit seniman Indonesia masuk dalam serapan pasar di tingkat regional. Bahwa ini disebut sebagai upaya internasionalisasi karya seni(man) Indonesia, tentu masih debatable, dan kadang belum tentu menarik untuk diwacanakan.

Dan di sela pilihan kecenderungan kreatif seniman seperti di atas, saat ini tengah merebak pula gejala pemindahan karya-karta street art yang bergerak di kanvas-kanvas seniman muda lainnya. Dan ini ternyata tidak terjadi di kawasan Yogyakarta atau Indonesia semata, namun juga sudah menggejala di banyak kawasan negara Asia, bahkan mengglobal. Kecenderungan ini mempertegas asumsi bahwa jangan-jangan publik seni(man) Indonesia betul-betul menjadi konsumen yang loyal atas trend seni rupa global, atau sebagian dari kita merupakan entitas seni yang relatif paling cepat tanggap (untuk menjadi bunglon?) terhadap pergerakan dinamika seni rupa di luar dirinya.

***

Dengan mendasarkan perbincangan seperti di atas, maka menjadi menarik ketika kita menyimak belasan karya Budi Yonaf yang tengah dieksposisikan kali ini. Karyanya secara garis besar menempatkan diri dalam pilahan corak surealistik (untuk tidak mengatakan “surealisme”), sebuah corak yang begitu gegap merambah banyak kanvas perupa Yogyakarta pada dasawarsa 1980-an akhir awal dasawarsa 1990-an lalu. Waktu itu, muncul para bintang “surealistik Yogya” yang cemerlang seperti Ivan Sagito, Lucia Hartini, Agus Kamal, Sudarisman, Effendi, Probo, V.A. Sudiro, dan sejumlah nama lain.

Kemunculan karya lukisan surealistik saat itu jelas berseberangan dengan mengemukanya surealisme di Barat pada dasawarsa 1920-an. Singkatnya, kala itu, Andre Breton dan para seniman sekutunya mempublikasikan Manifesto Pertama Surealisme di Paris tahun 1924 yang didasarkan dari praktik diskursif. Ranah surealisme kurang lebih bergerak mengembangkan otomatisme dalam mengolah dan mengejawantahkan citra-citra surealis yang bertumpu pada pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud.

Jagad seni rupa, tak ayal lagi, seperti jagad mode. Dan memang, seni rupa adalah juga mode itu sendiri. Selalu saja ada siklus untuk menampilkan hal yang penuh kebaruan sebagai tuntutan serta standar utama yang tak terelakkan.

Seperti yang sempat merebak (kurang lebih) dalam lima tahun terakhir setelah beberapa galeri di Indonesia memberi ruang gerak yang besar bagi seniman China untuk mengeksposisikan karyanya di sini. Mulai dari Yue Minjun, Fang Lijun, Zhou Chunya, Wang Guangyi, dan lainnya. Seperti ada gaya-ucap utama beserta arus kuat yang menyelinap dengan deras pada sebagian bentang kanvas para perupa di Indonesia. Setidaknya ini bisa terlacak dalam berbagai perhelatan pameran dan terpacak pada beragam buku lelang seni rupa yang kinclong dengan ketebalannya yang melebihi buku telepon kota Jakarta.

Publik dengan mudah bisa melihat gelagat yang bisa ditangkap pada aspek visual atas karya-karya seniman Indonesia sekarang ini, yakni rentetan karya yang memiliki keterkaitan cukup melekat dengan kecenderungan artistik karya-karya para perupa China kontemporer yang menghambur di sini beberapa tahun terakhir. Aspek visual yang menonjol adalah, pertama, menguatnya karya-karya yang mengedepankan basis realisme yang kuat, rinci, halus, dengan penggarapan yang cermat dan serius. Penggarapan dengan kepekaan teknis virtuoso ala seniman jaman Renaisans dulu, dewasa ini banyak merebak dan ditekuni oleh banyak seniman di sini. Kedua, kuatnya aspek simplisitas atau kesederhanaan visual dengan menyingkirkan pola dan bentuk visual yang ornamentik atau penuh “hiasan”. Pada umumnya subyek visual terlihat tunggal sebagai pokok soal utama (subject matter) dengan berusaha memberi penekanan pada tema juga gagasan yang kuat.

Modus kreatif seperti ini banyak menghinggapi seniman kita. Sebagai amsal, bisa kita simak seniman F. Sigit Santoso. Pada pameran tunggalnya di Edwin Gallery pada Agustus-September 2003 yang bertajuk plesetan Painthink, saya kira, menjadi titik balik penting dalam melihat pergeseran alur kreatifnya. Rentetan karya yang terpajang waktu itu seperti sebuah alur metamorfosa dari karya yang naratif dengan pendekatan visual surealistik menuju karya-karya cynical realism (realisme sinis) yang penuh simplisitas secara visual namun kuat dan bernas dunia gagasannya. Terlebih bila menyimak karya-karyanya yang terakhir, kesan tersebut kian menguat. Barangkali kecenderungan ini disadari Sigit sebagai bagian dari keterpengaruhan dirinya oleh karya kontempoter China, untuk kemudian menempatkannya sebagai bagian dari strategi dan siasat kreatifnya. Dengan ditunjang oleh kemampuan teknis yang sangat memadai, bagi Sigit, pencapaian visual ala “kontemporer China” bukanlah masalah besar. Lebih praktis dan lebih substantif pada pola dan capaian kerjanya. Kini problem ide yang harus terus diasah agar karyanya lebih tajam dan mendunia.

Kecenderungan serupa juga dialami oleh Budi “Swiss” Kustarto yang semakin fokus memotret gambaran (citra) dirinya. Atau juga Nurkholis yang kira-kira dalam empat tahun terakhir ini praktis telah “menghentikan” modus kreatifnya yang mengedepankan teknik body printing. Karya-karyanya terakhir merupakan karya dengan pendekatan realisme yang kuat dan dengan penyederhanan bentuk yang ektsrim, terutama bila dibandingkan dengan karya sebelumnya yang selalu riuh dalam tiap kanvasnya. Dan masih banyak contoh karya seniman lain.

Saya tak hendak mengatakan bahwa fenomena dalam dunia kreatif seni rupa ini dalam kerangka untuk membuat justifikasi hitam-putih sebagai baik-buruk dan semacamnya. Namun sebagai sebuah fakta sosial, realitas semacam ini bisa dicatat tebal-tebal bahwa kemungkinan pergeseran kreatif yang bertumpu pada pemiripan, pengekoran atau bahkan dalam kerangka yang sarkastik seperti epigonisme jelas telah menjadi lanskap keseharian yang mudah ditemui. Time will tell. Waktu pasti akan menguji pilihan-pilihan tersebut. Dan fenomena itupun membawa banyak implikasi di dalamnya, yang antara lain telah menempatkan tidak sedikit seniman Indonesia masuk dalam serapan pasar di tingkat regional. Bahwa ini disebut sebagai upaya internasionalisasi karya seni(man) Indonesia, tentu masih debatable, dan kadang belum tentu menarik untuk diwacanakan.

Dan di sela pilihan kecenderungan kreatif seniman seperti di atas, saat ini tengah merebak pula gejala pemindahan karya-karta street art yang bergerak di kanvas-kanvas seniman muda lainnya. Dan ini ternyata tidak terjadi di kawasan Yogyakarta atau Indonesia semata, namun juga sudah menggejala di banyak kawasan negara Asia, bahkan mengglobal. Kecenderungan ini mempertegas asumsi bahwa jangan-jangan publik seni(man) Indonesia betul-betul menjadi konsumen yang loyal atas trend seni rupa global, atau sebagian dari kita merupakan entitas seni yang relatif paling cepat tanggap (untuk menjadi bunglon?) terhadap pergerakan dinamika seni rupa di luar dirinya.

***

Dengan mendasarkan perbincangan seperti di atas, maka menjadi menarik ketika kita menyimak belasan karya Budi Yonaf yang tengah dieksposisikan kali ini. Karyanya secara garis besar menempatkan diri dalam pilahan corak surealistik (untuk tidak mengatakan “surealisme”), sebuah corak yang begitu gegap merambah banyak kanvas perupa Yogyakarta pada dasawarsa 1980-an akhir awal dasawarsa 1990-an lalu. Waktu itu, muncul para bintang “surealistik Yogya” yang cemerlang seperti Ivan Sagito, Lucia Hartini, Agus Kamal, Sudarisman, Effendi, Probo, V.A. Sudiro, dan sejumlah nama lain.

Kemunculan karya lukisan surealistik saat itu jelas berseberangan dengan mengemukanya surealisme di Barat pada dasawarsa 1920-an. Singkatnya, kala itu, Andre Breton dan para seniman sekutunya mempublikasikan Manifesto Pertama Surealisme di Paris tahun 1924 yang didasarkan dari praktik diskursif. Ranah surealisme kurang lebih bergerak mengembangkan otomatisme dalam mengolah dan mengejawantahkan citra-citra surealis yang bertumpu pada pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud.

Sementara enam puluhan tahun kemudian corak lukisan surealistik ala Yogyakarta banyak bertumpu pada keterpengaruhan atas eksotisme dan keunikan karakter visual karya surealisme Barat yang dilihat oleh sebagian dari para pelakunya dari buku-buku berikut potongan pembacaan secara parsial yang bertautan dengan surealisme. Bahkan dalam analisis Dwi Marianto surealisme dimaknai sebagai endapan-endapan dalam budaya sehari-hari termasuk sedimen-sedimen kultural yang melahirkan berbagai konflik yang halus tak kentara dan yang jelas-jelas nampak di Yogyakarta (lihat Surealisme Yogyakarta, 2001: xxvi). Karya surealistik Yogya lebih bersumber dari citra-citra kekontrasan atau nilai-nilai ironik dalam perikehidupan masyarakat Yogyakarta. Yang “real” dianggap “surreal”, begitu sebaliknya.

Maka dari itu, ketika publik menyimak karya surealistik ala Budi Yonaf yang dibuat setelah lebih dari sepuluh tahun lalu “gempa” surealistik berlalu dari studio para seniman di Yogyakarta, apa yang bisa disimak lebih lanjut dari sini?

Saya melihat ada dua hal penting di sini. Pertama, dalam aspek kekaryaan, Budi Yonaf tampak mengukuhi pilihannya untuk menampilkan karya surealistik sebagai sebuah konsistensi atas alternatif dalam penggayaan karya sekaligus sebagai upaya keluar dari corak dan cara berkreasi yang menolak mengikuti arus utama (mainstream). Secara teknis, seniman semacam Budi ini telah cakap dan sangat terlatih untuk mengikuti arus dan trend visual apapun. Namun dengan pilihannya untuk tetap menampilkan corak karya yang telah menjadi “marjinal” ini justru memberi pengayaan kosa kreatif bagi komunitas seni rupa Yogyakarta secara umum. Budi tidak sedang ketinggalan jaman saya kira, namun mencoba untuk “mengendalikan jaman” dalam kanvas-kanvasnya.

Kedua, secara tematik Budi bergerak untuk melakukan pendalaman atas aspek dan nilai-nilai spiritualitas Jawa. Dan hal ini tampaknya begitu menyatu dalam gaya dan corak lukisan surealistik. Setidaknya, Budi merasakan greget kreatifnya melekat ketika menyandingkan antara corak lukisannya yang surealistik dan tema yang mengangkat spiritualitas (ke)Jawa(an).

Dalam dua hal penting di ataslah kiranya saya melihat bahwa naluri kesenimanannya tengah diuji dalam lintasan waktu, kepentingan, dan berbagai arus yang saling tumpang tindih. Ada banyak godaan yang dengan gampang, sebetulnya, bisa diraihnya dengan cepat. Ada arus pasar, misalnya, yang dengan deras berpotensi menyulap keberadaannya secara finansial untuk berubah dengan drastis. Namun seolah dalam kapasitas mental kejawaannya diendapkanlah problematika itu menjadi spirit yang menguatkannya.

Dalam derajat tertentu, mentalitas untuk berupaya mengendapkan hasrat ini seperti membumikan ajaran tertentu dalam kultur Jawa yang dikukuhinya, sejajar dengan Budi yang mengukuhi karya surealistiknya hingga kini. Budi—sekali lagi dalam gradasi yang terbatas—seperti mencoba ngugemi ungkapan dalam khasanah asketisme Jawa: “ananeng, ananing, uninung, uninang” yang kurang lebih bisa dipahami secara bebas dan sederhana sebagai upaya manusia untuk hidup demi mencari kejernihan batin (Suwardi Endrasmara, Mistik Kejawen, 2003: 95). Jelas dia tak seketat dalam asketisme macam itu.

Maka dari itu, ketika publik menyimak karya surealistik ala Budi Yonaf yang dibuat setelah lebih dari sepuluh tahun lalu “gempa” surealistik berlalu dari studio para seniman di Yogyakarta, apa yang bisa disimak lebih lanjut dari sini?

Saya melihat ada dua hal penting di sini. Pertama, dalam aspek kekaryaan, Budi Yonaf tampak mengukuhi pilihannya untuk menampilkan karya surealistik sebagai sebuah konsistensi atas alternatif dalam penggayaan karya sekaligus sebagai upaya keluar dari corak dan cara berkreasi yang menolak mengikuti arus utama (mainstream). Secara teknis, seniman semacam Budi ini telah cakap dan sangat terlatih untuk mengikuti arus dan trend visual apapun. Namun dengan pilihannya untuk tetap menampilkan corak karya yang telah menjadi “marjinal” ini justru memberi pengayaan kosa kreatif bagi komunitas seni rupa Yogyakarta secara umum. Budi tidak sedang ketinggalan jaman saya kira, namun mencoba untuk “mengendalikan jaman” dalam kanvas-kanvasnya.

Kedua, secara tematik Budi bergerak untuk melakukan pendalaman atas aspek dan nilai-nilai spiritualitas Jawa. Dan hal ini tampaknya begitu menyatu dalam gaya dan corak lukisan surealistik. Setidaknya, Budi merasakan greget kreatifnya melekat ketika menyandingkan antara corak lukisannya yang surealistik dan tema yang mengangkat spiritualitas (ke)Jawa(an).

Dalam dua hal penting di ataslah kiranya saya melihat bahwa naluri kesenimanannya tengah diuji dalam lintasan waktu, kepentingan, dan berbagai arus yang saling tumpang tindih. Ada banyak godaan yang dengan gampang, sebetulnya, bisa diraihnya dengan cepat. Ada arus pasar, misalnya, yang dengan deras berpotensi menyulap keberadaannya secara finansial untuk berubah dengan drastis. Namun seolah dalam kapasitas mental kejawaannya diendapkanlah problematika itu menjadi spirit yang menguatkannya.

Dalam derajat tertentu, mentalitas untuk berupaya mengendapkan hasrat ini seperti membumikan ajaran tertentu dalam kultur Jawa yang dikukuhinya, sejajar dengan Budi yang mengukuhi karya surealistiknya hingga kini. Budi—sekali lagi dalam gradasi yang terbatas—seperti mencoba ngugemi ungkapan dalam khasanah asketisme Jawa: “ananeng, ananing, uninung, uninang” yang kurang lebih bisa dipahami secara bebas dan sederhana sebagai upaya manusia untuk hidup demi mencari kejernihan batin (Suwardi Endrasmara, Mistik Kejawen, 2003: 95). Jelas dia tak seketat dalam asketisme macam itu.

Mungkin dia heneng, “berdiam untuk bergerak” menyusun kekuatan sebagai strategi. Neng-nang, seperti mengisyaratkan konsep dirinya dengan heneng untuk menang kelak. Karyanya yang dianggap stagnan (ketimbang banyak karya seniman lain yang dengan gampang mengarus angin ke sana-sini) sebenarnya menyimpan potensi bagi dirinya untuk mengendapkan spirit yang lebih dalam lagi: laku heneng untuk menang. Atau juga konsep neng-nang dipahami sebagai pertautan dua hal penting yang mungkin tengah mengobsesinya: jeneng-jenang. Jeneng dimaknai sebagai hasrat untuk membangun aspek eksitensi(al), dan jenang sebagai bagian yang melekat dalam alat ukur sebuah kemapanan, yakni (antara lain) limpahan finansial. Neng-nang, kiranya, bisa dibaca sebagai langkah tegas Budi Yonaf untuk membangun jaring-jaring jeneng dan jenang yang masih mengarak di langit di atas dirinya. Dan tengah berusaha diraihnya.

Selamat merengkuh, Bud!

Kuss Indarto, kurator seni rupa.

Kuss Indarto, kurator seni rupa.